Design Eye Programの意義と背景

デザインという行為を、クリエイターだけに閉じたものにしない——

そんな想いから、サイバーエージェント全体に向けて行っている基礎デザイン教育プログラム「Design Eye Program」

「デザイン=見た目のセンス」ではなく、「価値を伝えるための共通言語」として誰もが扱えることを目的に、ABEMAなどの社内の各サービスでもすでに展開され、全社的に各事業部・職種へと広がりを見せています。

今回はその「Design Eye Program」をAmebaLIFEのビジネス・エンジニア向けに講義を調整し、“伝える力“を磨く社内ワークショップとして実施しました。

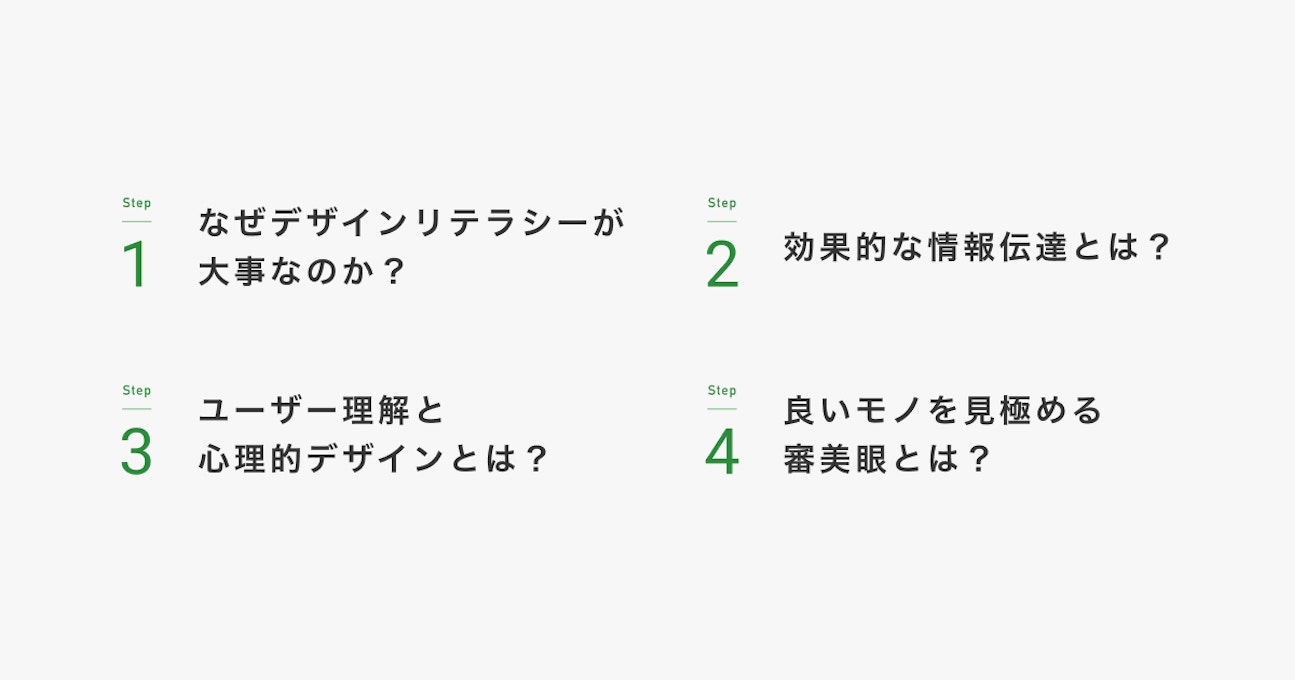

プログラム内容

4つのStepでデザインの概念から基礎知識をインプットし、お題に対してチームでディスカッションするワークショップを90分間にわたって集中して行いました。

-

対象:AmebaLIFEのPM・ディレクター・エンジニアなど

参加者:約40名

内容:座学+実務ワーク(バナー・資料の構造改善など)

当日の様子

講師の紹介やAmebaLIFEのクリエイティブリードであるJから開会の挨拶をいただきました

ビジネスメンバー視点でデザインリテラシーの大切さやデザイン知識をどう活用していくかを解説。

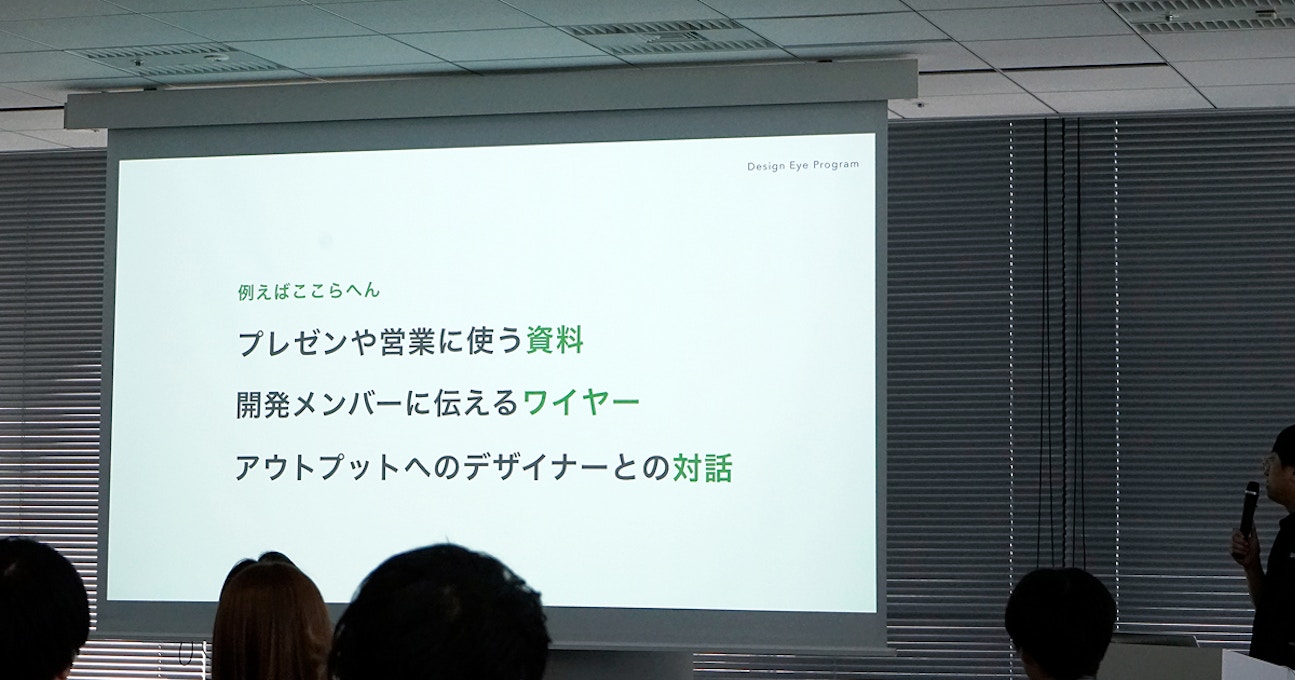

業務におけるデザイン活用の具体例として、プレゼンテーションや営業資料の作成を挙げました。簡単なワークを実施しながら、情報構造化の重要性を解説しました。

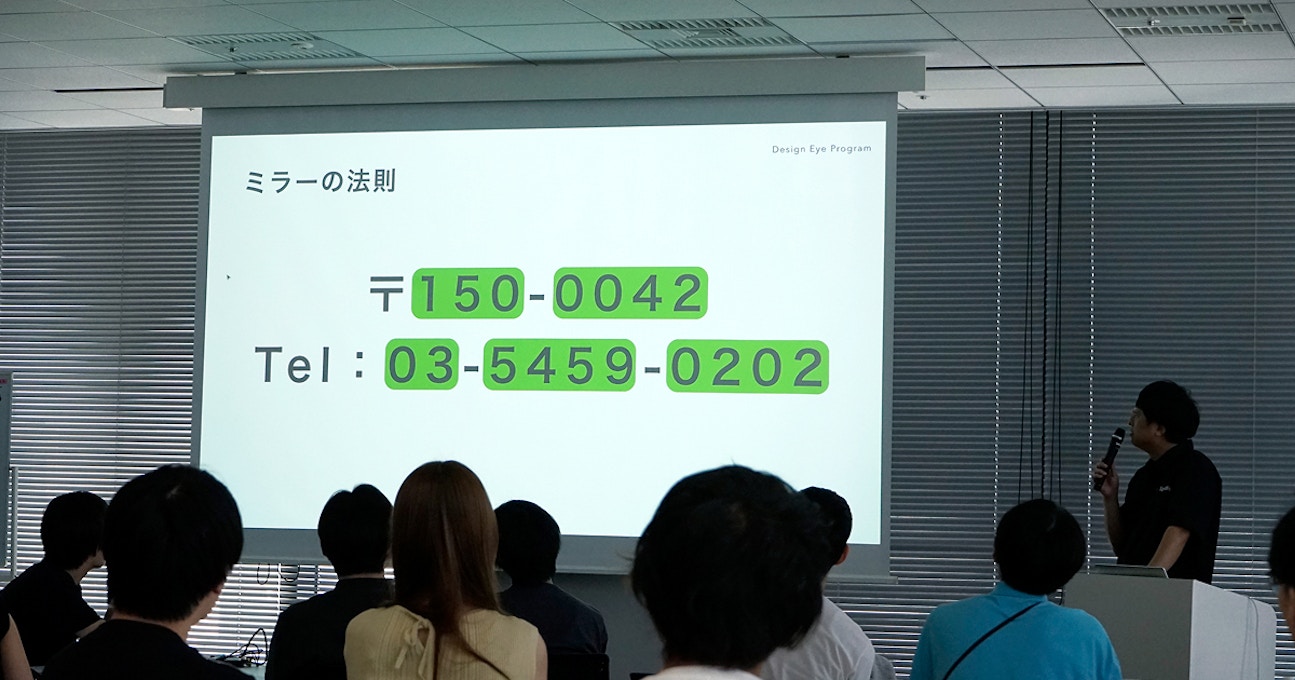

日常に溢れているデザイン法則などを紹介し、普段の業務でも活用方法を説明しています。

散漫だった文章情報を構造的に整理したり、バナーを題材に改善案を考えるワークに取り組みました。

各チームがそれぞれの視点でブラッシュアップ案を紹介し合い、活発な議論が生まれていました。

用意したバナーに対し「なんとなく違和感がある」を言語化して議論。

改善案をそれぞれ作成し、議論するワークで情報構造などを学びます。

参加者の声

実施後に行ったアンケートでは「すぐに実務で活かせる」と回答した人が70%以上。

「デザインって自分が口を出す領域じゃないと思ってたけど、変わった」

「次回はFigJamとかでチーム制作ワークもやってみたい!」

「即実務に使える内容だった!」

等のうれしい言葉をたくさんいただきました。

想定以上に多くの職種・レベル感の参加者が、“伝える”の精度を高めたいという共通意識を持っていたことが印象的でした。今後も継続して取り組んでいきたいと思える初回開催となりました。

最後に

デザインは感覚ではなく「価値を届ける構造」。ルールを知れば誰でも実践できます。

原則を実務に応用するワークを通じて、参加者が日々のアウトプットを見直すきっかけになったことに手応えを感じました。